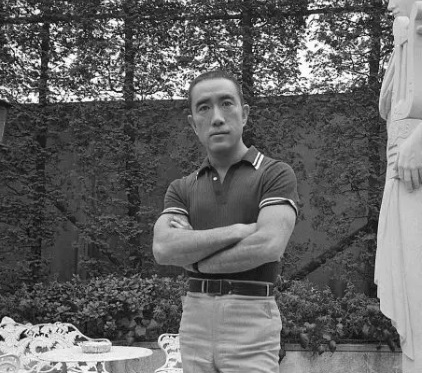

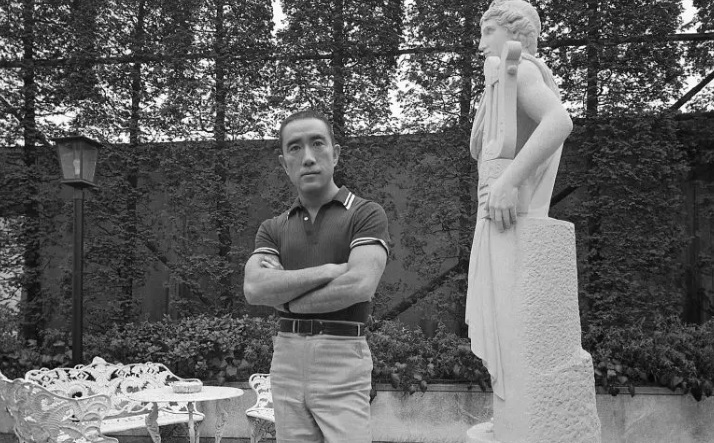

Yukio Mishima foi um escritor, dramaturgo e intelectual japonês nascido em 1925. Com uma vasta produção e reconhecimento tanto do público quanto da crítica especializada, Mishima é considerado um dos maiores escritores japoneses. Entre seus livros mais conhecidos estão Confissões de uma Máscara, O Pavilhão Dourado, e a tetralogia Mar de Fertilidade.

Ao longo dos anos, Yukio Mishima passou a explorar questões ligadas à política japonesa e expressar uma maior preocupação com o nacionalismo. Sua atividades paramilitares e toda a conjunção em torno de seu suicídio são dessa forma o ápice de tal processo. __________________________________________________________________________________________

Yukio Mishima nasceu em 14 de janeiro de 1925, em Tóquio, no seio de uma família tradicional e bem posicionada socialmente. Seu verdadeiro nome era Kimitake Hiraoka. Mishima foi um bebe e uma criança frágil. O autor Damian Flanagan afirma que a dramática carreira do avô paterno de Mishima, Sadataro, como burocrata e investidor, que o levou em poucos anos de agente nos mais altos escalões políticos do Japão à condições de vida mais modestas, teria influenciado sobremaneira a carreira do escritor.

Yukio Mishima, assim, cresceu sentindo o peso da responsabilidade de trazer de volta a riqueza e prestígio que seu avô conquistara, e perdera, e que seu pai nunca fora capaz de retomar definitivamente. Mishima também foi muito influenciado por sua avó paterna que, vivendo junto do filho e nora, tomou para si o encargo de criá-lo e educá-lo.

Desde bebê, Mishima foi alijado quase que completamente do convívio com os pais e os irmãos e permaneceu durante toda a infância recluso no quarto da avó. De origem nobre, sua avó Natsuko, instilou desde cedo o apreço pelas artes, literatura e teatro que Mishima nutriria por toda a sua vida.

Início da educação e infância

Mishima começou seus estudos na Escola Gakushuin, estabelecimento de classe alta frequentado por membros da elite e antiga aristocracia. Quando tinha 13 anos, e sua avó já estava debilitada, foi decidido que ele se mudaria com seus pais e irmãos para uma outra casa, também em Tóquio. Os anos passados praticamente em reclusão junto da avó estavam terminados, mas não a influência que eles teriam. O pai de Mishima, insatisfeito com o apreço do garoto pelas artes e sua condição física frágil, frequentemente praticava bullying contra o próprio primogênito. Hábitos tais quais o de ter gatos e se vestir de personagens como Cleópatra foram fortemente reprimidos.1

Foi na escola Gakushuin que um professor, Toshitami Bojo Bojo, notou o talento de Mishima e apresentou para o jovem autores como Cocteau e Huysmans. Professor e aluno passaram a compartilhar leituras e discussões.2

O primeiro trabalho de Mishima a receber algum reconhecimento foi Floresta em Pleno Florescer. Sabe-se que Fumio Shimizu, professor de Japonês – e também mentor – de Mishima na Gakushuim, após ter lido o trabalho em uma única sentada declarou: “Enquanto eu lia, eu tive o intenso sentimento de que algo que estivera dormindo dentro de mim foi despertado.“3

A impressão foi boa o bastante para que Shimizu recomendasse a publicação de Floresta em Pleno Florescer no Cultura Literária, em quatro partes, em 1941. Para um estudante de 16 anos esse foi um feito extraordinário. Era também a primeira vez que o Cultura publicava o trabalho de um estudante e também uma obra de ficção.4

Daí surgiu a necessidade de um pseudônimo para proteger a identidade de um autor que ainda era menor. O pai de Mishima chegou a afirmar que o nome foi selecionado ao acaso da lista telefônica, já Shimizu deu conta que o nome foi inspirado pela neve (yuki em japonês) do monte Fuji.

Segunda Guerra Mundial

Mishima, com 19 anos em 1944, foi recrutado para compor o crescente esforço de guerra japonês. Seu pai arranjou para que o filho passasse pelo exame médico obrigatório na província interiorana de Hyogo, onde o avô de Mishima havia sido governador.5 Sua intenção era que o filho fosse considerado ainda mais fraco e pequeno em comparação com os jovens agricultores e acabasse sendo dispensado.

Mishima, no entanto, não o foi, e teria partido para o front caso não tivesse, depois de alguns dias, contraído uma forte gripe e sido mandado para casa. Ainda em 1944, o jovem escritor se formou na escola Gakushuin como o melhor da turma. Na cerimónia de celebração, ocorrida no palácio imperial, Mishima recebeu de presente um relógio de prata do próprio imperador.6

Os anos de guerra marcariam a vida de Mishima. Suas obras mais famosas, Confissões de uma Máscara e O Pavilhão Dourado, se passam exatamente nos finais da Segunda Guerra Mundial e nos primeiros anos após seu término. O impacto do conflito, a apreensão causada pelos bombardeios quase diários, o medo e a expectativa pela morte, são temas frequentes naqueles dois livros e em toda a carreira de Mishima.

A guerra, mesmo terminada, ainda traria tragédias a Yukio Mishima. Seu professor e mentor, Hasuda, que havia sido recrutado e mandado para lutar na região sul da Malásia, nunca mais voltaria ao Japão. Quatro dias após o fim do conflito, o comandante de seu regimento, declarou em seu discurso de despedida, que dali em diante o imperador seria considerado um homem igual aos outros, não mais um ser divino na terra como havia sido. Furioso, Hasuda atirou e matou seu superior por tamanha calúnia contra o imperador e o exército imperial.

O professor, então com 41 anos, se suicidou logo em seguida, ato longe de ter sido isolado tanto no Japão quanto na comunidade japonesa no Brasil.7 Nessa mesma época, Mishima perdeu sua irmã mais nova, de 17 anos, vítima de tifo.

Com o fim da Segunda Guerra, deu-se início a ocupação norte-americana do Japão. O exército japonês sofreu uma grande diminuição e foi substituído pela chamada Força de Defesa. A tônica cultural, que durante os anos de guerra tinha se pautado na exaltação do Japão enquanto potência colonial e bélica, foi perdendo força e espaço. Dissidentes políticos, intelectuais e escritores de esquerda que haviam permanecido presos ou sofrido boicote, foram libertados ou voltaram à cena pública.

Mishima sentiu que sua estreita relação com os membros da Cultural Literária e da Escola Romântica Japonesa, representantes do Japão pré-guerra, não o ajudaria em seu futuro. Nesse sentido, ele necessitava de um outro grupo ou mentor que o apadrinhasse. O escritor Yasunari Kawabata então acabou desempenhando esse papel. Cético com relação ao futuro do Japão, Kawabata afirmou após o fim guerra, que se dedicaria unicamente a escrever sobre os “conceitos japoneses de beleza, as montanhas e rios do passado”.

Sobre a relação entre os escritores, o irmão de Mishima chegou a descrever que Kawabata foi como “a mão de Deus, que subitamente desceu do céu e tomou Mishima em sua palma”.8 A amizade entre ambos durou décadas. Em 2019, a editora Estação Liberdade trouxe ao público brasileiro uma seleção da correspondência entre Mishima e Kawabata.

Confissões de uma Máscara: o início estrondoso da carreira de Mishima

Confissões de uma Máscara aborda o tema da homossexualidade e tem um forte caráter autobiográfico. No Japão do pré e pós guerra, o gênero de “confissão” – Watakushi shosetsu – desfrutava de grande sucesso. Em uma sociedade que primava (e ainda prima) pelo bem estar coletivo, fortemente hierarquizada e com rígidas regras de conduta e etiqueta, obras em que o personagem revela seu verdadeiro eu, em sua angústia e inadequações, se tornaram um sucesso. Confissões de uma Máscara de Mishima, assim, segue a linha de obras de autores como Osamu Dazai e outros.

Já na década de 1940, Mishima passou a frequentar bares gays, como o Brunswick em Ginza, e ter alguns curtos relacionamentos.9 O primeiro de seus namorados foi Jiro Fukushima, que escreveu sobre o caso na década de 1990 e foi processado pela família de Mishima. Ao longo de toda a sua vida, Yukio Mishima frequentou bares gays tanto no Japão quanto no estrangeiro, em viagens, e manteve relacionamentos com homens.

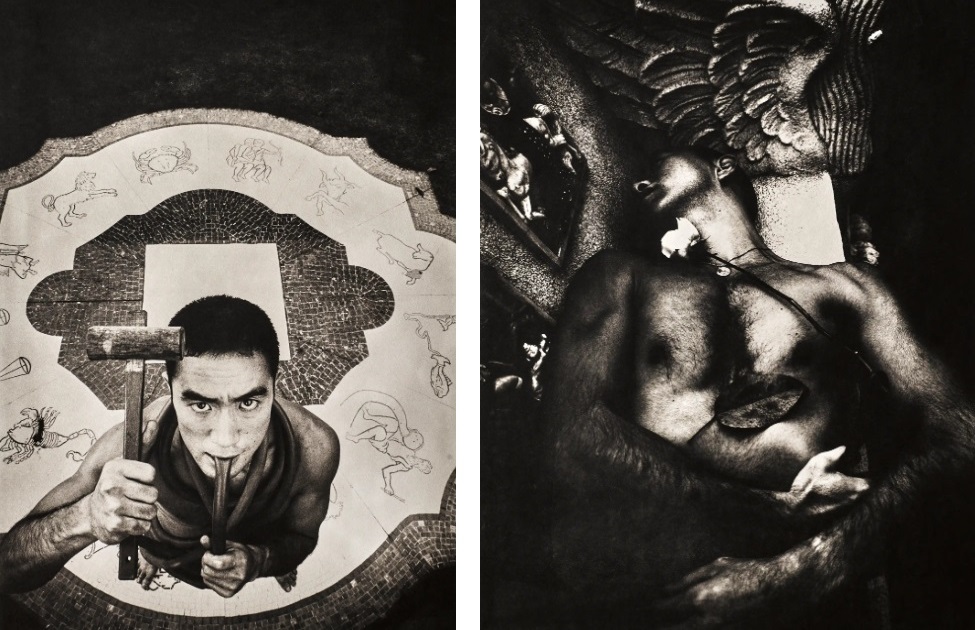

Confissões de uma Máscara traz uma série de temas que Mishima continuaria desenvolvendo durante toda a sua carreira. Não apenas a homossexualidade, mas também sua fascinação pelo belo, as fantasias masoquistas e violentas, desejo de morte, o trauma da guerra e o amor pela pátria.

Os anos 1950: viagem pelo mundo, ao Brasil e o body building

Com o sucesso massivo de seu Confissões de uma Máscara, Yukio Mishima se tornou um dos escritores mais célebres do Japão. De sua pena, a partir de então, passou a correr um rio não apenas de livros, mas de contos, ensaios e peças de teatro que cessaria apenas com sua morte, em 1970. Com a celebridade e os recursos dela advindos, Mishima empreendeu, em 1951, sua primeira grande viagem internacional. A bordo do SS President Wilson, no dia de Natal, Mishima partiu com destino à América do Sul.

No Brasil, ele visitou ao menos duas capitais: São Paulo e Rio de Janeiro. Da maior cidade brasileira, Mishima partiu para a cidade de Lins, no interior de São Paulo, onde ficou hospedado com o na propriedade de Toshihiko Tarama, neto do Imperador Meji. Os dois se conheciam dos tempos da escola. Apesar dos elogios que Mishima teceu à comunidade nipônica brasileira – ele escreveu em carta para Kawabata – sua impressão de Tarama não foi das melhores e o escritor compôs um retrato pouco lisonjeiro do mesmo em sua peça O Cupinzeiro.10

Sua boa impressão da comunidade nipo-brasileira interiorana ficou registrada em uma carta para Kawabata de 1952 na qual ele diz: “Já quanto à América do Sul, me apraz sobremaneira o nível de descontração dos brasileiros. Não há um bando tão simpático como esse, mesmo considerando os japoneses que aqui vivem, agradáveis com seus ares de despreocupação, já que é usual encontrar entre eles os que têm centenas de milhões em dinheiro, não se podendo compará-los com os descendentes grosseiros de primeira e segunda geração do Havaí ou da costa oeste estadunidense.”11

Dali poucos dias seria Carnaval, e Mishima escolheu celebrar o feriado no Rio de Janeiro em suas palavras na mesma carta para Kawabata “mal posso esperar para ver o Carnaval do Rio”.

Em 1956, Yukio Mishima lançou aquele que seria considerado o seu melhor livro. O Templo do Pavilhão é baseado no caso real do incendiário Hayashi Yoken que ateou em um templo Zen de Kyoto em 1950. Retomando temas tratados em Confissões, como o isolamento social e a guerra, Mishima retrata no protagonista Mizoguchi o estado espiritual dos japoneses após a derrota e o fim do conflito. O pesquisador Andrew Rankin, de certa maneira, joga luz sobre o crime do protagonista, mas também sobre o chamado Incidente Mishima de 1970. Para Rankin, sentimentos confusões e difíceis foram nutridos pelos japoneses após a Segunda Guerra:

“nostalgia para com à intoxicação [causada pela ameaça de morte constante e que unia a todos] perdida, um sentimento de frustração de um destino não realizado, uma culpa profunda por ter sobrevivido à guerra, e mesmo um ressentimento impronunciável pelo fato do imperador não ter perecido também”.12

Para o pesquisador, o ato do protagonista, nesse contexto, o afasta de uma possível psicopatia ou loucura. O sucesso, entre o público japonês principalmente, de O Pavilhão Dourado, assim, está relacionado, na “habilidade de Mishima em expressar essas frustrações e ressentimentos enquanto que engenhosamente [o autor] os disfarça em uma conversa sobre a estética”.13

Ainda nos anos 50, em 1953, Yukio lançou seu Cores Proibidas, uma obra fortemente baseada em O Retrato de Dorian Gray, cujo o autor Oscar Wilde, Yukio Mishima era um grande admirador e leitor. Yukio Mishima de forma se consagrou como um dos maiores escritores japoneses e deu início à expectativa de sua nomeação ao prêmio Nobel de Literatura. No entanto, a década seguinte foi diferente da dos anos 1950 para o escritor.

O Marinheiro que perdeu as graças do mar

Após um início precoce e uma década meteórica, Yukio Mishima teve dez anos de alguns fracassos literários e polêmicas os quais impactaram sua carreira. Um dos grande dissabores ou talvez problemas que a década de 1960 trouxe para Mishima foi a situação em torno do livro Depois do Banquete (Utage no ato, de 1960). Retratando o embate entre um politico de esquerda e outro de direita, Yukio Mishima se inspirou de maneira profunda nos acontecimentos da vida do ministro Arita Hachiro. O enredo porém teve o acréscimo de casos extraconjugais, prostitutas e tentativas de assassinato.14

O personagem Noguchi Yuken, no entanto, foi imediatamente relacionado ao ministro Hachiro por grande parte do público e o político iniciou um processo contra Mishima por invasão de privacidade – o primeiro do tipo na história jurídica do Japão – afirmando que sua vida e carreira haviam sofrido devido à exposição. O caso teve grande repercussão e afetou Mishima profissional e psicologicamente. Talvez por tamanha polêmica que O Banquete tenha sido o primeiro livro de Mishima a aparecer traduzido para o público brasileiro, em 1968.15

Já em meados da década de 1960, Mishima também passou pelo dissabor de, após uma carreira precoce, bem sucedida e reconhecida, não ter recebido um prêmio Nobel. A primeira frustração com relação ao prêmio internacional veio em 1965, quando o escritor premiado foi o guatemalteco Miguel Angel Asturias.

Desde 1963, houve uma onda de expectativa quando o nome de Mishima apareceu em um publicação sueca como um dos candidatos a receber o prêmio de literatura ao lado de escritores como Albert Camus, William Faulkner, Hemingway e John Steinbeck, os quais já haviam sido premiados.16 A expectativa era tamanha que, Flanagan afirma, o escritor passou parte do dia 17 de outubro de 1968 na companhia de seu editor Hiroshi Nitta e um repórter da NHK esperando o anúncio de sua vitória. O Nobel de Literatura, no entanto, foi para o seu amigo e mentor Yasunari Kawabata.17

Exceção nessa maré de má sorte do início da década foi a obra O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, lançada em 1963. A sombria história do marinheiro Ryuji foi um sucesso. Em fins da década de 60, Yukio trabalha em seu última empreitada, a tetralogia intitulada Mar de Fertilidade. O último livro da série A Queda do Anjo, teve seu último capítulo entregue por Mishima a seu editor no dia de sua morte.

Dificuldades pessoais à parte, a década de 1960 foi de grande agitação política interna no Japão. O papel de apoio do país na guerra do Vietnã bem como a ameaça de uma revolução comunista tal qual ocorrida nos países vizinhos encontraram espaço na produção de Mishima. O escritor progressivamente caminhava mais e mais à direita do espectro político.

Vozes dos Mortos Heroicos

O ano de 1969 foi de grande agitação política no Japão. Além dos protestos em oposição à Guerra do Vietnam havia também uma pressão popular para a abolição do tratado de segurança assinado pelo Japão com os Estados Unidos. Reclamava-se também pela devolução da ilha de Okinawa, que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, era usada como base do exército Americano (principalmente durante o conflito contra o Vietnã). O clima era tal que as aglomerações públicas foram proibidas e ataques a bases da polícia e forças armadas passaram a ocorrer.18

Nesse contexto, Yukio Mishima escreveu uma série de textos com personagens militares e que exaltavam a pátria e o imperador. Um dos principais deles, Vozes dos Mortos Heroicos, trata, em parte, de um incidente ocorrido em 26 de fevereiro de 1936, no qual um grupo de soldados tentou um golpe em nome do imperador. Ainda mais à direita e imperialistas que o exército, os jovens conclamaram o imperador a tomar o poder e empreender uma série de mudanças.

O imperador não atendeu ao chamado e o grupo foi desmantelado. Alguns de seus membros foram presos e condenados à morte, enquanto outros recorreram ao suicídio, seppuku. Segundo Flanagan “Mishima escreveu que ele via os oficiais do incidente de 26 de fevereiro como heróis míticos cuja pureza, valentia, justa indignação e mortes precoces os faziam eternamente belos”.19

Outras produções se seguiram a Vozes como o romance Patriotismo. Yukio Mishima, porém, não se limitou a exaltar o imperador, as tradições japonesas e defender uma maior autonomia política de seu país. O escritor também se mobilizou ativamente na promoção de tais ideais.

Yukio Mishima e a Sociedade do Escudo

A Sociedade do Escudo foi um grupo paramilitar idealizado, organizado, financiado e liderado por Yukio Mishima em fins da década de 60. Suas principais atividades eram treinamento físico e militar e reuniões políticas. O “escudo” do nome se refere a um dos pilares da organização, o imperador, que deveria ser defendido em um mundo pós guerra cada vez mais ocidentalizado.

Flanagan resume como, no texto Para um Jovem Samurai, Mishima recoloca a figura do imperador em seu lugar de grande norteador espiritual e cultural do Japão: “O imperador era importante enquanto ‘anti-força’ – em contraposição à psicologia das pessoas modernas e da moral que elas mantinham. O imperador era a força central de equilíbrio da sociedade, o último bastião contra a decadência e declínio Ocidentais.“20

O biógrafo explica que a Sociedade se encontrava mensalmente no Ichigaya Hall, um edifício em Tokyo ao lado do quartel general das Forças de Defesa. Durante as reuniões, Mishima iniciava comentando assuntos do momento. Depois, ele costumava fazer um discurso. A isso, se seguia um almoço leve e um treino no topo do prédio ou uma marcha ao redor da base.

Essa rotina era mantida caso a Sociedade não estivesse acampada em treinamento.21 Compra de uniformes e toda a estrutura que a Sociedade precisava para funcionar foi mantida por Yukio Mishima com recursos próprios. O escritor chegou a confessar que em dois anos já havia despendido ao menos 15 milhões de yens em seu grupo.22

O prestígio de Mishima e suas ideias não demoraram a lhe conferir confiança. Políticos de direita passaram a cogitar sua candidatura e sabe-se que o próprio Primeiro Ministro, Eisaku Sato, ofereceu a Mishima 1 milhão de yenes anuais – cerca de 28 mil dólares na época – para a manutenção da Sociedade.23 Logo após o incidente, no entanto, tudo o que o mandatário mais almejava era enfraquecer qualquer vínculo com o escritor e ele declarou no dia do seppuku de Mishima: “Genialidade e loucura são dois lados da mesma moeda, mas eu só posso pensar nisso como loucura. Completamente fora dos trilhos. A razão para isso eu ainda não sei. Nós perdemos alguém precioso.“24

O chefe da Agência de Defesa da época, Yasuhiro Nakasone também lamentou a situação dizendo: “É um incidente completamente lamentável. Um escritor famoso como Mishima prejudicar, machucar e matar pessoas é um comportamento perturbado e a destruição da ordem democrática que a nação criou tão dolorosamente. Nós devemos repudiar [tal ato] absolutamente.“25 Nakasone além de ter nutrido uma íntima amizade com Mishima também permitiu que sua Sociedade treinasse com as Forças de Defesa. Tais fatos não impediram porém que Nakasone se tornasse Primeiro Ministro após Eisaku Sato.

O incidente Mishima consternou todo o Japão e o mundo literário. Muitos se perguntaram o que de fato teria levado um dos maiores escritores japoneses do século XX – senão da história – a se lançar em um plano cujo objetivo era a própria morte. Dúvidas foram levantadas e ainda se mantém.

Flanagan defende que por trás de tal façanha, havia a um forte desejo de Yukio Mishima por uma morte gloriosa: “[ele] queria sair do palco da vida não como um contemplativo escravo das palavras mas como um guerreiro destemido e inabalável.”26 Ele também afirma que a decepção de não ter ganhado o prêmio Nobel de 1968, foi conferido ao seu colega e mentor Yasunari Kawabata, pode ter contribuído para o incidente.27

Em março de 1970, seis meses antes do Incidente Mishima, um livro sobre seu professor e mentor Zenmei Hasuda foi publicado e contou com um prefácio do ex-aluno. Mishima cita em seu texto uma frase do antigo mestre – “Eu sei que morrer assim [jovem] é minha cultura hoje” – e acrescenta: ” […] Conforme eu me aproximo da idade que Hasuda morreu, sua morte, e o significado de sua morte, iluminam com uma repentina revelação minha longa e desastrada busca no escuro“.28

O incidente Mishima

Na manhã do dia 25 de novembro de 1970, Mishima, acompanhado de mais 3 membros de sua Sociedade do Escudo, compareceu ao quartel general das Forças de Defesa para uma reunião com o general Kanetoshi Mashita. O encontro havia sido marcado dias antes e começou de maneira descontraída, com Mishima mostrando ao militar uma espada de colecionador (Seki no Magoroku).

Repentinamente, o quarteto atacou Mashita, amarrando-o à própria cadeira e trancando o escritório. Mishima então exigiu que o general chamasse todos os homens presentes na unidade para o pátio em frente à sala em que estavam, no primeiro andar do prédio das Forças de Defesa.29

Uma hora mais tarde, para um público de cerca de mil homens, o escritor Yukio Mishima iniciou o discurso que escreveu especialmente para a ocasião. Folhetos com a “Declaração de Intenção” de Mishima foram distribuídos e bandeirolas penduradas. Da sacada, Mishima condenou o então status das Forças de Defesa, desapropriadas do título oficial de Exército, devido à ocupação americana que se estendia no arquipélago desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Seu discurso não se perdeu no tempo e reproduzimos aqui um trecho do mesmo:

“Qual é o sentido de se ter uma força militar? É defender o Japão! O que defender o Japão significa? Defender o Japão significa defender as tradições culturais e históricas que se centram no imperador! … Em meio à prosperidade econômica, o Japão adormeceu e se tornou uma casca espiritualmente vazia. Vocês todos entendem isso? … Se os japoneses não se levantarem, se as Forças de Defesa não se levantarem, a reforma constitucional não ocorrerá. Vocês acabarão sendo nada mais do que soldados dos Estados Unidos… Vocês não são samurais? Vocês não são samurais? Se vocês são samurais, por que vocês defendem uma constituição que os rejeita?“30

Após isso, o escritor conclamou a multidão a se unir, com o intuito de empreender a mudança constitucional tão ansiada. Muitos membros da Sociedade do Escudo estavam na ocasião reunidos no Ichigaya Hall e ao menos dois repórteres haviam sido avisados de que algo ocorreria no QG das Forças naquela manhã.31

Segundo Flanagan, o discurso de Mishima, recheado de referências aos samurais e ao imperador, não encontrou eco em sua audiência. Apesar da instabilidade política e questões internacionais como a guerra do Vietnã e da Coreia ocorridas ao longo dos anos 60, o Japão se encontrava em um momento de crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico. Mishima foi considerado anacrônico, e talvez mesmo caricato, não apenas no 25 de novembro mas nos dias e anos que se seguiram ao ocorrido.

Não se sabe exatamente até que ponto o próprio escritor nutrira a consciência da improbabilidade de seu plano, que era uma tentativa de golpe de Estado, com a tomada do parlamento, se concretizar.32 Meses antes do incidente, Mishima disse a um de seus comparsas, Koga, que, “provavelmente ninguém das Forças de Defesa se levantaria com eles”.33

Sabe-se que pelo menos inicialmente, no início de 1970, Mishima havia planejado algo que se assemelhava a ataques terroristas. O estratagema, porém, foi amadurecendo e se tornou o que aconteceu. Mishima deixou instruções expressas de que o general, e nem ninguém no quartel general das Forças, deveria ser machucado.34 Cerca de uma semana antes do dia 25, o escritor teria dito a seu grupo de comparsas: “É uma pena, porque o comandante é um bom homem. Quando eu me matar na frente dele, eu espero que ele entenda.“35

Após o discurso, e com a acolhida fria que teve, Mishima se preparou para cometer um seppuku, um suicidio ritual, ali mesmo no escritorio de Mashita. A ele, seguiu-se a morte pelo mesmo método de seu parceiro – e talvez amante – Masakatsu Morita. Os três membros da Sociedade então se curvaram perante os corpos dos colegas e libertaram o general, que também fez uma reverência.

Legado

A lista de pesquisadores e intelectuais que tentaram compreender o(s) significado(s) da morte de Yukio Mishima e a relação dos acontecimentos de 25 de novembro com suas obras é extensa. Pode-se citar, por exemplo, Hiasaaki Yamanouchi que em seu artigo Mishima Yukio and His Suicide afirma que a “determinação [de Mishima] em morrer foi a causa primária e sua tentativa de golpe um subproduto dela“.36

Peter Abelsen em artigo sobre o escritor afirma que: o Incidente de Ichigaya não foi nem uma “obra de arte” nem uma ação militar, nem um híbrido dos dois. Seu sentido foi o de permitir a arte (a representação estilizada da vida) e a ação física ( a própria vida) interpenetrarem-se até o ponto em que a distinção entre ambas torna-se sem sentido”.37

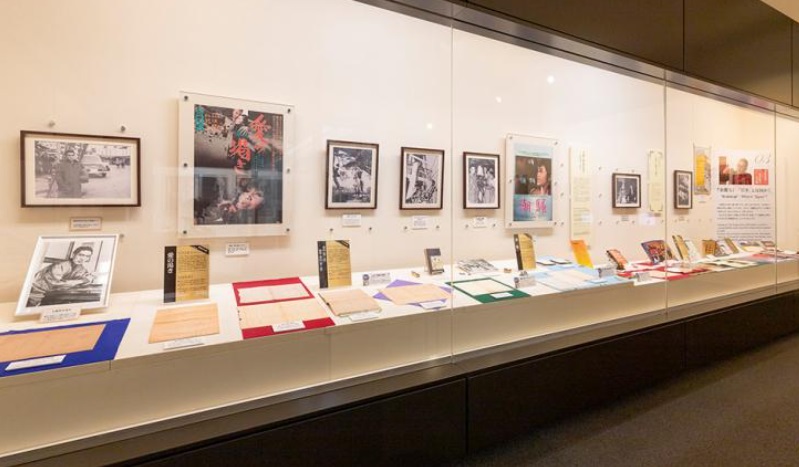

Em 1985, o filme Mishima: A Life in Four Chapters surgiu e alcançou sucesso de crítica. Dirigido por Paul Schrader e produzido por Francis Ford Coppola em parceira com George Lucas, a obra causou uma onda de protestos no Japão e até hoje não foi oficialmente lançado.38 Shiho Tanaka afirma que o filme, por outro lado, reacendeu o interesse internacional por Yukio Mishima e sua obra, o que inclui o Brasil. Foi na década de 1980 que as primeiras traduções de livros seus surgiram.

Artigos Relacionados

Confissões de uma Máscara de Yukio Mishima

O Pavilhão Dourado de Yukio Mishima

Bibliografia

ABELSEN, Peter. Irony and Purity: Mishima. Modern Asian Studies, Jul., 1996, Vol. 30, No. 3 (Jul., 1996), pp. 651-679. Disponível no Jstor.

FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014.

RANKIN, Andrew. Mishima, Aesthetic Terrorist: An Intellectual Portrait. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2018.

TANAKA, Shiho. As Traduções Indireta e Direta de Kinkakuji, de Yukio Mishima, para a Língua Portuguesa. (Dissertação). Mestrado em Letras, Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Aqui.

YAMANOUCHI, Hiasaaki. Mishima Yukio and His Suicide. Modern Asian Studies, 1972, Vol. 6, No. 1 (1972), pp. 1-16. Disponível no Jstor.

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 49. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 51. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 61. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 61. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 68. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 68. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 61. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 86. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 108. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 118. ↩︎

- KAWABATA, Y, MISHIMA, Y. Correspondência 1945-1970. 1st ed. São Paulo (SP): Estação Liberdade; 2019. 256p. p. 84. ↩︎

- RANKIN, Andrew. Mishima, Aesthetic Terrorist: An Intellectual Portrait. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2018. p. 39. ↩︎

- RANKIN, Andrew. Mishima, Aesthetic Terrorist: An Intellectual Portrait. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2018. p. 39. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p.169. ↩︎

- TANAKA, Shiho. As Traduções Indireta e Direta de Kinkakuji, de Yukio Mishima, para a Língua Portuguesa. (Dissertação). Mestrado em Letras, Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. p. 29. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 216. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 217. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 23. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p.197. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 20. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 209. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 215. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 229. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 17. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 17. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 12 e 13. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 13. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 63. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 7. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 9. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 10. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 230. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 231. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 233. ↩︎

- FLANAGAN, Damian. Yukio Mishima. (Critical Lives). London: Reaktion Books, 2014. p. 235. ↩︎

- YAMANOUCHI, Hiasaaki. Mishima Yukio and His Suicide. Modern Asian Studies, 1972, Vol. 6, No. 1 (1972), p. 11. ↩︎

- ABELSEN, Peter. Irony and Purity: Mishima. Modern Asian Studies, Jul., 1996, Vol. 30, No. 3 (Jul., 1996), pp. 651-679. p. 678. ↩︎

- RANKIN, Andrew. Mishima, Aesthetic Terrorist: An Intellectual Portrait. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2018. p. 3. ↩︎